チャット・ミーティングツールとは

ここではチャットやオンライン会議が可能なアプリのことを指します。

有名どころ

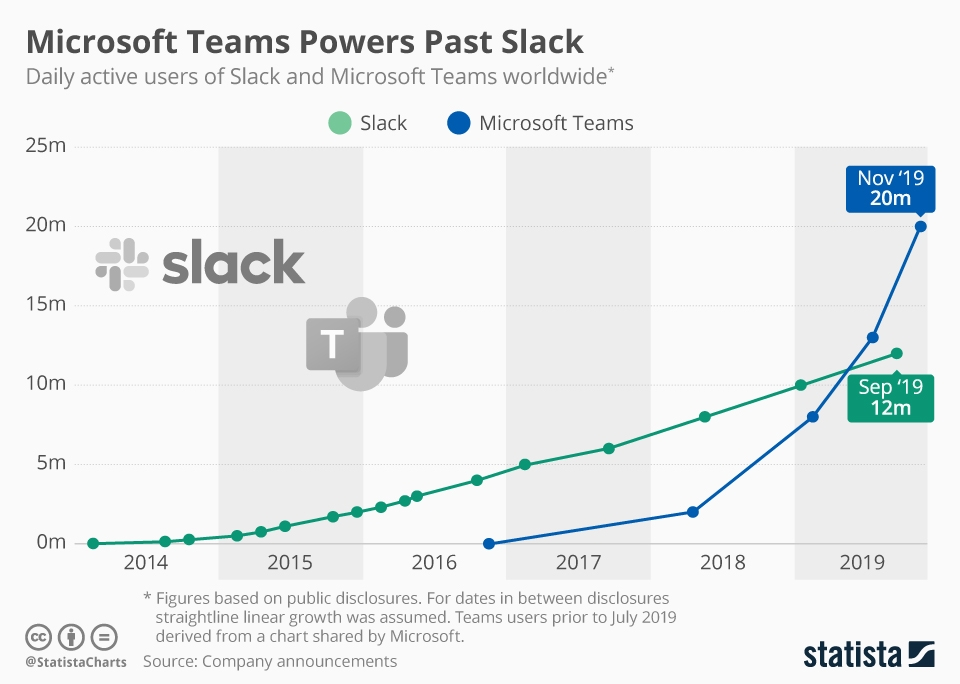

Microsoft Teams

言わずとしれたMicrosoft製アプリ。

Microsoftにしては珍しく無料でも使用可能で、1回の会議時間が60分という制限があるものの、十分利用価値はあるかと思います。

記事作成時点ではコロナ禍云々で有料版と同様に、会議時間が24時間まで伸びているそうです。

ちなみに法人向けのMicrosoft Officeと同梱版だと、記事作成時点では1人あたり月1360円(税抜)で利用可能です。

Slack

テレワーク時代ではたぶんおなじみのアプリ。

有料版でも15人までしか会議に参加できないことや、機能が豊富とは言え単体で1人あたり月960円かかることなどから近年はシェア数に陰りが見えます。

個人的おすすめ

本記事で紹介したい本筋はこれ。

Discord

おそらく一般的にはマイナーな部類に入ると思いますが、ゲーマーの間では御用達。

この記事では利用者数は約3億人とも言われています。

表立ってビジネス向けとは言い難い面も多いため一定人数以上の企業には向きませんが、無料で利用できるため、小規模企業では導入を一考する価値があると思います。

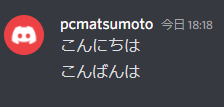

チャット機能

複数間でも個人間でもお手軽に行なえます。

通話機能

こちらも複数間でも個人間でも可能です。

初期設定では制限人数は無限になっています。

ビデオ通話機能

こちらも複数間でも個人間でも可能です。

ただし記事作成時点では25人までとなっています。

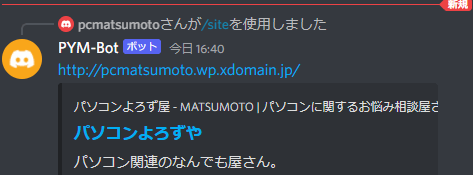

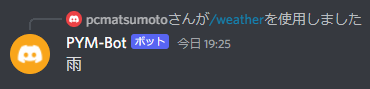

ボット機能

ボットとは「ロボット」から派生した言葉で、主に自動化された処理を実行するアプリのことです。

様々な開発者が公開しており、その数は数百万とも言われています。

開発が容易なため、

自分で作ることもできます。

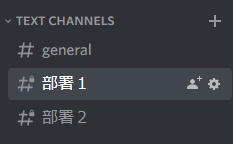

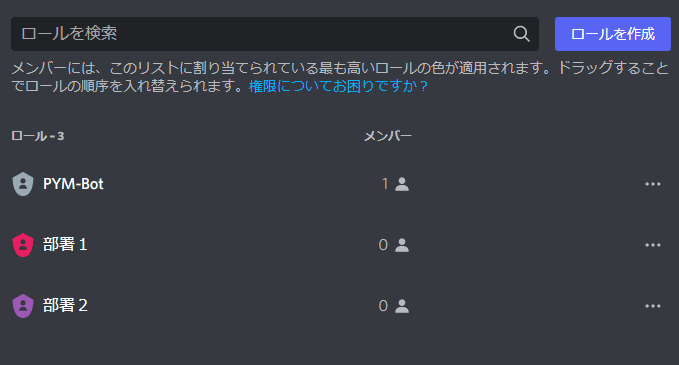

閲覧権限機能

どのチャンネルを誰が見れるかなどかなり細かく設定できます。

もちろんですが、管理者は全ての権限を持っています。

スマホ使用

スマホでも利用可能。

個人的におすすめしないツール

あくまで個人かつ記事作成時点での見解です。

上記のツールも今後こちらに含まれる可能性はあります。

LINE WORKS

2021年3月17日の記事によると、LINEは2018年8月~2021年2月までの間、中国の関連会社従業員が国内サーバーにある個人情報(氏名、電話番号、トーク、画像など)にアクセス可能な状態であったと発表しました。

LINEは個人利用にとどめて、仕事などの重要なやり取りには使用しない方が無難だと思います。

Zoom

Zoomもセキュリティ上の懸念をはらんでいます。

こちらも個人利用にとどめておくのが無難だと思います。

まとめ

IT系ツールのシェアは恐ろしく流動的です。

利便性、拡張性、機密性等々の観点を常に持ち、高いリテラシーを保ちましょう。

コメント